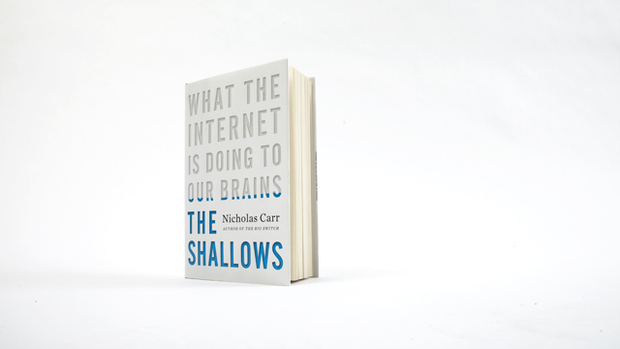

从 07 年起,大概每隔两年,吉姆·霍尔特会给《伦敦书评》写上一篇。新的这篇评尼古拉斯·卡尔的《浮浅》,也就是下图中的这本书,探讨互联网对人类认知的影响。霍尔特据说是个爱讲笑话的人,看得出来,因为文章中穿插的一些小故事的确是挺有趣的。

「我没有电脑,也不知道怎么用。」伍迪·艾伦最近在一个采访中说。我们中的大多数人已离不开电脑,但他想反其道行之,并且,仍然过一种丰富的生活。那么,我们这些拥有电脑的人,境况是否真的更好?

有两种方式,电脑可以增进我们的幸福感。第一,以间接的形式为人类制造物品,提供服务。但结果并不妙,1970 年代早期,美国公司开始投入巨资,购买电脑软硬件,几十年过去,这些巨额投资似乎没有获得回报。如同经济学家罗伯特·索洛在 1987 年说过的一段话「电脑时代无处不在,唯独在生产力报表中不见」。或许是因为训练雇员使用电脑浪费了太多的时间;或许那些电脑擅长的领域,如文字处理,对生产力的贡献并不大;或许,当信息广泛普及后,它的价值就开始变小。无论如何,也只是到了上世纪 90 年代末,由电脑驱动的「新经济」才开始在美国渐露头角。而欧洲,似乎错过了这一波浪潮。

另一方面,电脑带给人们的好处要直接的多。它可以让我们变得更聪明,甚至更快乐。它确实能满足人类质朴的需求:愉悦、友情、性和知识。如果相信一些好吃懒做的预言家所说的,电脑甚至将具备思维的能力:当它们的计算力愈加强大,我们人类的精神可以存续其中。据说「Singularity」的达成,会在不远的未来,人类将和这些硅基生物融为一体,于是超越肉身的限制,实现永生。说到错过,伍迪·艾伦错过的是这些。

但也有怀疑论者坚信电脑的负面作用:它压抑喜悦,或许还让人变得更蠢。首当其冲的,要提到文学评论家,美国人斯文·伯克茨。在《古登堡挽歌》中,他认为电脑和其他电子媒介正在摧残人们「深度阅读」的能力。他的学生,由于电子设备的普及,而变得习惯略读,扫读。他们已无法像自己那样沉浸在一本小说中。伯克茨觉得,对于文学的未来,这并不是好征兆。

假设,我们发现了电脑泯灭人性,或者,能将生活陷入窘境的证据。那么为什么我们不能远离屏幕,把时间更多地花在电脑出现之前人们所习惯做的事情呢?例如,埋首在一本小说中?也许相对于我们的认知,电脑对人类的影响是渐进而难以察觉的。它们也许重塑了我们的大脑 —— 但并未使它变得更好。这便是《大西洋》月刊 2008 年封面故事「谷歌令人变傻?」的概意,两年后,该文作者尼古拉斯·卡尔把他对数字文化的控诉结集出版,书名叫《浮浅》。

卡尔觉得自己是受害者,在无意中受制于电脑的那具能够改变思维的力量。他 50 出头,认为自己的生活「历经两幕」,一幕是「模拟式的青年」,接着是「数字时的成年」。毕业 5 年后,那是 1986 年,为了一台苹果麦金塔,他把家中积蓄挥霍一空,妻子愕然。没多久,他说自己丧失了在纸上编辑的能力。大约在 1990 年,卡尔买来一台调制解调器,订购了美国在线的上网服务,这让他每周有 5 小时的时间发送邮件,逛聊天室或阅读旧闻。也大概是在那时,程序员蒂姆·伯纳斯·李开始构建万维网,攒写将令卡尔们夜不能寐的 Netscape 浏览器。「剩下的事,你是知道的,因为这也许也是你的故事」,他写到。

越来越快的芯片,越来越快的调制解调器。DVD 和 DVD 刻录机,GB 级硬盘。雅虎,亚马逊和 eBay。MP3,串流视频,宽带。Napster 和谷歌,黑莓和 iPod。Wi-Fi 网络,YouTube 和维基百科,博客和微博。智能手机,U 盘,上网本。谁能抵抗,我是不行。

「我的大脑似乎起了变化」,卡尔说。2007 年的某一天,灵光乍现,他准备把所思所想写进书中。

为免于说得空泛,卡尔以一段简短的脑科学史起头。这段文字的高潮结于对「神经可塑性」的探讨,即,人的经验会影响脑部结构。对此,科学界曾经普遍认可的说法是,成人的大脑已经固定,不会变化。他们认为,经验,的确能改变神经细胞之间相互连结的强度,但是,并不能改变整体结构。然而,到了 1960 年代末,支持脑的可塑性的证据开始浮现。在一系列试验中,研究人员切断猴手中的神经,借助微电极探针,观察到猴的脑部开始重组,以补偿外围神经的损伤。这之后,在失去四肢的人群中也发现了类似的现象:大脑中曾用于接受四肢触感输入的区域似乎被身体其他部分的触感链路接管(这也许是幻肢现象的原因)。在健康人群中也发现了脑部可塑性的征兆,例如小提琴手的皮质区通常比普通人更大,这个区域用于处理指法手传递来的信号。1990 年代对伦敦的士司机的脑部扫描结果显示,他们的后海马更大 —— 这个区域储存空间信息 —— 而且,增大的尺寸和他们工作的年限相关。

大脑改变自身结构的能力,在卡尔看来,不啻于是「自由思考和自由意志的漏洞」。不过,他立马补上「好习惯有多容易在大脑中生根蒂固,那么坏习惯也一样」。事实上,神经可塑性已被用来解释失落、耳鸣、性瘾和自残(这最后一种行为据说是将感知疼痛的线路连接到大脑的欢乐中枢去了)。一旦新的神经链路在脑中建立,它们便需要反馈,由此可能劫持大脑中原本用于其他心智判断的区域。卡尔因此写到:「智力退化的可能性与生俱来,因为我们的大脑容易塑造」。而互联网「能精确地递送感官与认知的刺激 —— 反复而密集,互动且易成瘾 —— 于是,大脑的链路和功能产生强烈而快速的转变。」迈克尔·梅策尼希,脑科学家,神经可塑性领域的先锋,亦是 1960 年代那一系列猴试验的幕后人。他认为,曝露在互联网和谷歌等在线工具中会使人的大脑「被极大地重塑」,他用全部大写的字符,在博客中警告:「重度使用,定有后果」。

神经科学界的许多人并不买账。「大脑不是一块陶土,靠经验的力量就能塑形」,史蒂芬·品克坚称。当我们了解一件新事或习得一项技能的时候,它可能会略作改变,但是脑部的基础认知结构仍然未变。哪里有使用互联网能「极大地重塑」大脑的证据?卡尔唯一能引证的,是 UCLA 精神病学教授盖瑞‧斯默尔在 2008 年做过的一项研究。斯默尔召集了十几个熟手,十几个刚学会上网的人,在他们用谷歌搜索的时候扫描脑部。不出所料,两个群体显示了不同的神经触发特征。熟手们的活跃度更明显,特别是他们的背外侧前额叶部皮质,一个用于判断和解题的区域。对于参照组的新手,这个区域很总体上是平静的。

「活跃」等同于「糟糕」吗?这个论断会不会是错的?卡尔承认「上网调动了脑部的众多功能,也许能防止衰老对思维的影响」。而上网导致的大脑改变似乎也没有干扰阅读功能。研究者们对上网者和非上网者做过阅读测试,两个群体的大脑活跃程度没有明显差异。那么,所谓的链路重组有多大的影响?UCLA 的研究人员让新手们每天上网一小时,只花 5 天时间,他们的应激模式便和熟手们相同。「上网五个小时,实验对象的大脑便已发生转变,」斯默尔总结道。虽然大脑的改变来得很快,但通常去的也快。例如,一个视觉正常的人如果蒙上眼罩,一周之后,他大脑中的视觉中枢会被触觉中枢大量接管。(这是在研究布莱叶点字法中发现的。)但摘除眼罩后仅一天时间,该部分的脑功能就恢复正常了。

如果上网刺激了脑部决策和解题的区域,如 UCLA 的研究显示的那样,我们是否能下定结论(抱歉卡尔):谷歌让我们更聪明?这取决于你对「聪明」的定义。通常,心理学家认为有两种形式的智力:「流质」智力,是一个人解决抽象问题的能力,例如逻辑拼图;「固态」智力,是一个人对周围信息的积累,例如做出推论,找到捷径的能力(通常,流质智力随年龄增大下降,固态智力则逐渐增加,直到达到某一点)。有许多证据表明,电脑能激发流质智力。玩过视频游戏吗?也许你得试试。游戏玩家比非玩家更能将注意力集中在多件事情上,并且,更善于排除无关因素。那些经过视频游戏训练的幼儿显示出超群的注意力管理能力,在一些 IQ 测试中,得分比未受训的同龄人高很多。在脑电图中可以清楚的看到这种提升:脑部负责注意力控制区域的活跃度,4 岁的受训幼儿和未受训的 6 岁儿童相当。卡尔承认视频游戏能提高某些认知技能的证据,但他坚持,这些技能「倾向于低级的,或原始的心理机能」。不了解视频游戏的人们,可能认为这是对的,但是斯蒂文·约翰逊描绘了一副全然不同的画面,在他写的《坏事变好事》中,今日复杂的视频游戏(和过去简单的食豆人不同)有着视觉斑斓但规则隐匿的世界观。为探索这样的世界,玩家需不断地修订与测试自己的猜想,看是否符合潜藏的逻辑。这自然不是一种消遣。「视频游戏的时长通常 40 小时左右,」约翰逊写到「谜题和关卡随着游戏的进程渐渐变得复杂。」

即便电脑有助于流态智能的增长,也可能损害固化智能 —— 即获得知识的能力。这似乎是卡尔以守为攻的论点。「网络让我们更聪明,不过这种聪明是以网络的标准来衡量的。如果用更普遍和传统观点的来看待智力 —— 如果我们考虑的是思维的深度而非速度 —— 便能得到截然不同且更悲观的结论。」他写到。为什么电脑用户的兴奋大脑不及阅读者沉静的思维?卡尔认为,是因为兴奋的大脑过载了。人类获取知识的途径是从大脑临时的「工作记忆」到长期记忆。工作记忆容纳瞬间的感受,据估计,这片区域仅能同时接受四条信息,如果没有回忆它们将很快消失。因此工作记忆是学习的瓶颈,或,依照卡尔的描述:用于填充长期记忆之池的水头。通过读书这种持续专注的活动,能提供滴水长流的信息输入 —— 水入池而不溅起。但在网上,卡尔说:「你会遇到许多龙头全开的信息源,在从一个源到另一个源的过程中,我们狭小的水头将会溢满。」结局是「一滩来自不同信息源的水流,而不是合乎逻辑的,发自一个源头的连续流。」

这种说法挺吸引人,但实证中支持卡尔结论的不多且模棱两可。有证据显示上网能够提高工作记忆,也有一些研究确证「超文本」防碍记忆 —— 例如,2008 年加拿大的研究人员做过一项测试,将伊丽莎白·鲍恩的故事《恶魔情人》做成网页版,结果受测者比读纸本的读者花费更多时间,对剧情也有更多的疑惑。不过其他试验没有再出现这个结论。虽然没有研究显示上网会降低人们阅读的能力,但总是无法阻止人们如此认为 —— 一个医学博客作者引用了卡尔的哀叹「我再也读不下《战争与和平了》」。

对于这样的渲泄,数位精英们倒显得平淡。「谁还读《战争与和平》」,来自纽约大学的数字媒体学者克莱·肖基回复道,「读者们已经渐渐认为,托尔斯泰巨著的价值抵不过阅读所需的时间」。(伍迪·艾伦的对应之道是先参加一个速读班,然后再一气呵成地看完。「这本书讲的是俄罗斯」,他说。)互联网发明前我们阅读冗长小说的唯一原因是因为生活在信息匮乏的环境下。我们的「兴奋循环」现在与网络密不可分。文学评论家萨姆·安德森在《纽约》杂志 2009 年的封面故事「谨防分神」中说,「想再回到那个恬静的时代已经太晚啦」。

这种由知识分子发出的「诡异作态」令卡尔耿耿于怀,因为他觉得,这等于是告诉普通人「上网没有问题,它高于,甚至可以取代深度阅读和其他种种的沉浸式思维」。不过对此,卡尔的说服力并不充分,他无法确证电脑令人变傻。那么,他能否说服我们,电脑偷走了欢愉?假设,依亚里士多德子嗣的观念,我们将快乐等同于人类的繁荣。人类繁荣的一种模式是安静沉思般的田园理想。这种理想,卡尔认为,正是「深度阅读蕴含的安静沉思」的特征。他为我们讲述了一段简短的阅读史,从法典的发明到古登堡革命,以及,在演化的过程中如何形成了「知识分子的伦理」 —— 一系列构筑在人类大脑工作模式之上的规范性假设。「读书,是锻炼思维的非自然过程,它需要持续、专注地面对一个单一、静态的物体。」当口耳相传让位于书简纸本,推理的锁链变得更长,更复杂,但也更清晰。默读小说的习惯影响了图书馆的建筑结构,因此私密的单间和回廊让位于壮阔的厅堂。书的微型化,在 1501 年陡然加速,意大利印师奥尔德斯·马努求斯发明了能塞进口袋的八开本,将阅读从图书馆带入日常生活。「我们的祖先把辩论和叙事的要则通过印刷文本相传下来,他们习得要旨,于是变得更静谧、更深沉,更具想象力。」卡尔写道。数字世界,相对而言,推进了另一种形式截然不同的人类繁荣:一种追寻享乐的工业模式,在其中,速度超越深度,宁静的沉思让位狂狷的感受。「网络的互动性为我们寻找信息、表达自我和沟通他人提供了崭新而强力的工具。」但是,它「也将我们变为实验室的笼中之鼠,不停摁住电钮,好祈得一点点社交药丸,或智力补品。」

那么哪种更贴合你的幸福观,深度阅读或重度上网?你想临沉睡谷为居,还是住信息高速公路旁?你也许觉得,二者兼顾似乎更好,但是卡尔认为达到平衡是不可能的。在模拟和数字间没有稳固的平衡。「网络比电视,比广播,比晨报都更加深远地控制们着我们的注意力。」一旦它不知不觉地重连了我们的大脑,改变了我们的思维,便为时以晚了。他援引了小说家本杰明·昆克尔对这种丧失自主的评价:「我们感受不到无拘束的上网体验,取而代之的是,我们感到…不能以自己的意愿甚至喜欢的方式安排注意力。」

在书的结尾,卡尔讲述了自己的尝试:从焦虑的数字世界撤回到伍迪·艾伦般的沉静。他和妻子从「波士顿一个四通八达的郊区」迁移到科罗拉多的群山之中,在那里,没有移动信号。他注销了 Twitter 帐号,暂停了 Facebook 会籍,关闭了博客,减少了 Skype 和短信的次数,而且,「最重要的是」,将原本每分钟一查的电子邮箱重设为每小时一查。但,他承认,有一些偃旗息鼓了。「数字世界很酷」,他补充了一句,「但我不确定是否能离开它。」

也许他需要更好的自控策略。他是否想过,像一些数字瘾君子做的那样,断开调制解调器,然后用联邦快递隔夜后寄给自己。别忘了,几个月前史蒂芬·品克在《纽约时报》上说,「会分神不是新现象。」品克蔑视数字技术损毁智力和美好生活的说法。他问,数字时代的科学有没有变差?数字时代的哲学、历史和文化评论是不是更加繁荣?对于新媒体流行起来的原因,品客观察到:「知识以指数递增,而人的脑力和作息时间没有改变。」没有互联网,我们如何跟上人类急剧扩张的知识?

这样的构想令许多专家雀跃,也许互联网不仅能成为记忆的补充,甚至可以取代记忆。「我几乎已经不再去记事情了。」《连线》杂志的作者克莱夫·汤普森说,「因为我可以立马从网络上搜到。」《纽约时报》专栏作家大卫·布鲁克斯写到「我曾想,信息时代的魔法是帮助我们知道的更多,但后来我意识到,原来它是让我们知道的更少了。它像一个能感知的仆人,延展于我们的大脑外 —— 一个硅基记忆系统、协同式的在线过滤器、消费者偏好的算法以及网络化的知识。我们可以埋葬这些奴仆,将自我解放。」

书本也是外延记忆的一种。这便是为什么苏格拉底在《斐德罗》中敬告,书写的发明将会导致人类记忆的衰退。但是书籍扩充了信息与思想的存续,并且,通过精读训练还能丰富记忆,而不是取而代之。互联网不同,多亏谷歌这样的搜索引擎,扫描一遍浩瀚的在线信息几乎是立等可取的事情。不仅无需记住事情,也不需要记忆在哪能找到它。假以时日,作为人机中介的电脑屏幕也可能消失 —— 为什么不直接在大脑中植入无线的谷歌连接?「的确」,谷歌创始人之一谢尔盖·布林说,「如果全世界的信息直接连入你的大脑,或者有一个人工大脑比你的更聪明,这是多好的事情」。

机器可能取代尼莫西妮(记忆女神)的想法令卡尔憎恶,书中最有趣的篇章便是用来反击这种观点。他详细的描述了记忆的分子基础,以及大脑将短期记忆演化为长期记忆的机制。生物性记忆的必要特征是「永续更迭」,这和储存在硬盘固定区位的数据全然不同。他说的很清楚了,但卡尔没有回答我们真正关注的问题:为什么把知识塞入大脑比放在网上更好?

大脑用来储存和检索记忆的系统错综繁复,并略显杂乱。是可以理解的:它是盲目进化的结果,不是理性的工程技术。电脑为每一字节的信息指派一个精确的地址,但人类的记忆与之不同,它依照语境来组织。记忆碎片通过复杂关联的网络连结在一起,人们透过线索而不是地址来检索。理想的状态下,记忆立即呼唤而出(「现象学的创始人是谁?胡塞尔!」)如果想不出来,你开始尝试各种线索,但不一定有用(「现象学的创始人是谁?我想想,H 开头的…海德格尔!」)。人的记忆有某些地方优于电脑,例如,它会为最常用到的内容自动分配优先级,但那是不稳定,而且不可靠的。灵光乍现的记忆瞬间湮没,记忆之间的冲突亦造成困惑和失忆。

电脑的编码记忆系统没有这种缺陷,而且,认知心理学家盖瑞‧马可思指出,(利用编码记忆)同时又不丧失语境记忆的好处是可能的。「谷歌为证」,他写到。「搜索引擎的基底是编码记忆(可供发掘,映射良好的数据),在那之上是语境记忆。编码的基础保证了可靠性,而位于顶层语境反应了特定时刻哪种记忆是最为人所需的。」可惜,马可思补了一句,人类记忆系统的发源点要是更像电脑的那种就好了。

考虑到这些优势,为什么不尽可能的把我们的记忆外包给谷歌?卡尔故意回得有些夸张,「网络的互联和思维的互联不同」,他写到,「当我们把记忆外包给机器,也就等于把智力甚至个体最重要的部分割离出去。」接着他引用了威廉·詹姆斯 1892 年在一次有关记忆讲座上说的「联系是思考」。詹姆斯知晓记忆在思考和创造中的作用。对于创造力,我们的了解有多少?非常少。我们知道创造力和智力是不等同的。事实上,超过某个智商低限后 —— 高于平均水平一个标准差,或者智商值 115 —— 智力和创造力之间便完全不显示关联。我们凭经验知道创造力和情绪波动的失调有关。几十年前,哈佛研究者发现那些「独具创意」人们 —— 仅占不到 1% 的人口 ——更容易遭受狂躁抑郁症或相关症状的折磨。对于创造力背后的心理机制,大多仍是秘密。如果有一个共识的话,按照品克的说法,「天才是苦行僧」,他们奋力工作,沉浸在自己的世界中。

这种沉浸是否会和记忆的储存有关?不妨看看一个创意天才的案例。法国数学家亨利·庞加莱,逝于 1912 年,他天资的独特在于几乎涉猎了数学的方方面面,从纯数学(数论)到应用数学(天体力学)。和他的同龄人大卫·希尔伯特一道,是最后的普救说者。深邃的直觉使他看到了遥远的数学分支间的联系。他是现代拓扑论的实质创建人,他提出了「庞加莱猜想」供后人攻克,在狭义相对论的数理部分,他胜过爱因斯坦。和多数天才不同,庞加莱在实践中也有极高的造诣,作为一个年轻的工程师,他在现场组织对矿难的调查;他还是一个有趣的散文家,写过科学哲学的畅销作;他是唯一入选法兰西学院文学部的数学家。庞加莱的故事引人入胜,他对自我的突破似乎总发生在电光火石的瞬间。其中最非凡的一幕记录在他的散文「数学创造」中:几周以来,庞加莱被一个深邃的纯数学问题所困扰,然而作为矿山监察员,他需要做一次地质上的考察。「突如其来的旅行让我忘记了数学」,他讲述到。

到了库坦斯,我们入了一辆公共汽车,准备出发。我将脚放在台阶上,在那一刻灵感袭来,之前所做的铺就似乎于此没有关联,原来,我曾用于定义富克斯函数的转换式和那些非欧几里德几何相同。我没有验证过这个想法,我不应乘上这辆巴士,我继续着一个已经开始的对话,但心中却很肯定。回到卡昂后,因为良心的缘故,我在闲暇时验证了结果。

如何解释当庞加莱踏上公车台阶时,突然显现的顿悟?他的推测源自于脑中无意识的活动。「这种在数学发现中无意识的状态对我来说时毋庸置疑的」,他写到,「突如其来的灵感…无一不是经过数天徒然艰苦的思考,没有例外」。这些看似徒劳的努力将记忆之河塞满数学构想 —— 构想再变成无意识的「助动因子」,以不尽的组合,组织,再重组自己。直到最后,它们中「最美的」透过一个「精妙的筛子」进入显意识中,在那里,将进一步修正与确定。

庞加莱是谦逊的人,尤其对于自己的记忆,他在文章中提到「不算坏」。而事实上,他的记忆是超群的。「在记忆力上,他甚至超过厉害的欧拉。」一位传记作者认为。(欧拉,最多产的数学家 —— 自然对数的底以他为名 —— 据说能对《埃涅伊得》倒背如流。)庞加莱的阅读速度惊人,空间记忆亦惊人,他可以记住一些特定的字句在书中的哪页哪行。也许是为了补偿视力的欠缺,他的听觉记忆不错。上学时,即使不看黑板,不作笔记,也能理解老师讲的内容。

这就是记忆和创造力间的联系,也许,正是网络最令人忧虑的地方。「使用网络加剧了把知识输入记忆的难度,我们被迫依靠越来越多庞大、简单而且可以搜索的人工记忆」,卡尔说。但是,有意识地操纵储存在脑外的信息并不能产生最深邃的创举:像庞加莱的例子所显示的那样。人类的记忆,不同于机器机器,它是动态的。虽然一些过程我们所知粗浅 —— 庞加莱认为,想法互相碰撞、锁定,最后进入稳态 —— 新的模式不经意间地发现,新的理念被探索出来。而谷歌诱引人们使用这个记忆假体,威胁着人智的冲撞过程。

并不是说网络让我们变得更傻,证据显示,它使我们的感知技能更加锐利。网络也没有让我们变得消沉,虽然的确有像卡尔这样的,感到被它的节奏所俘,被廉价的欢愉欺骗。而是,网络可能成为创造力的敌人,伍迪·艾伦的决然也可能因此是明智的。

顺带一提,评论此类图书的书评者通常会搞笑说,他们如何中断写作,更新 Facebook 页面,发几条短信,查一查电子邮箱,或推特或博客或找到一只像希特勒的猫娱乐自己。呃,我没在 Facebook 上,也不知道怎么发推。我有一个 AOL 邮件帐号(「America's Oldest Luddites」),但是收件箱里聊胜于无。我从未拥有过 iPod 和黑莓。也从未买过移动电话。就像伍迪·艾伦,我拒绝数字时代的天罗地网,即便如此,还是事事难成。